Autonomia differenziata in Italia ed Europa: un dibattito pieno di ambiguità

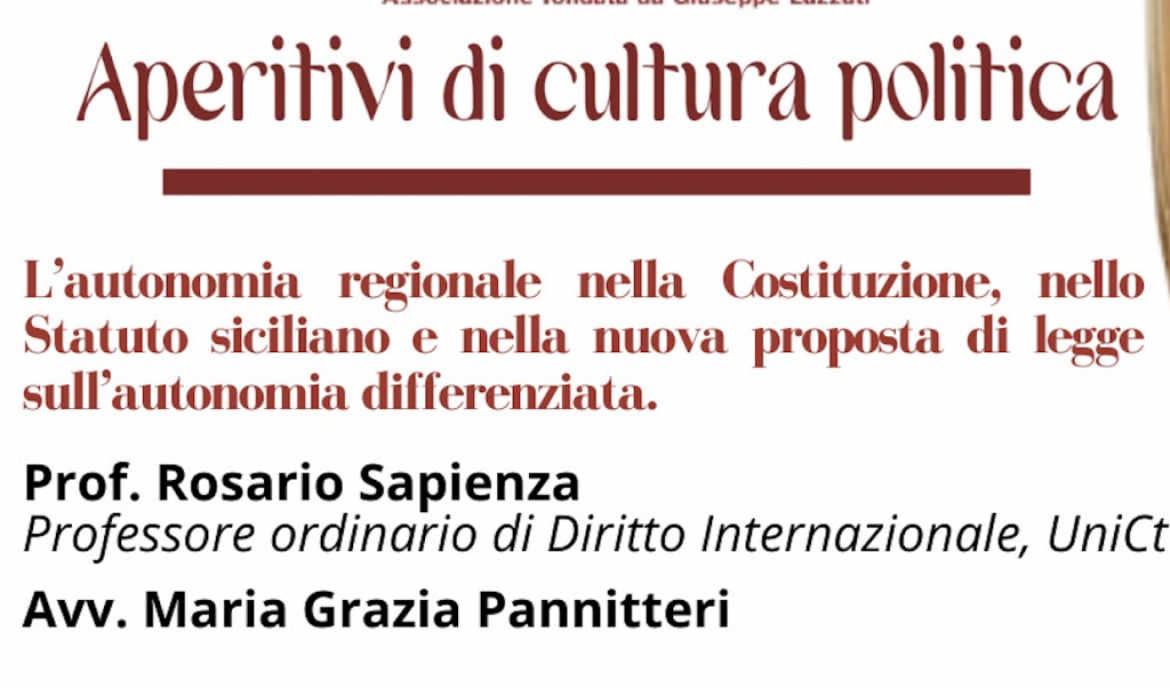

“L’autonomia regionale nella Costituzione, nello Statuto siciliano e nella nuova proposta di legge sull’autonomia differenziata” è stato l’oggetto di approfondimento del primo incontro degli “Aperitivi di cultura politica” che la sezione di Paternò dell’Associazione “La Città dell’uomo APS” ha programmato per l’anno 2023-2024 e che si è svolto mercoledì 4 ottobre. Un tema attuale che con i contributi del prof. Rosario Sapienza e dell’avv. Maria Grazia Pannitteri si è cercato di inquadrare in un contesto storico-esperienziale, evidenziandone alcuni delicati aspetti critici.

Pubblichiamo di seguito l’abstract del contributo del prof. Rosario Sapienza.

Autonomie differenziate in Italia e in Europa: un dibattito pieno di ambiguità

di Rosario Sapienza, professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Catania

Il dibattito sulle autonomie differenziate, o sul regionalismo asimmetrico, in Italia verte essenzialmente sulla maggiore o minore efficienza che la prospettata riforma potrebbe, secondo i suoi sostenitori, assicurare al sistema politico italiano nel suo complesso.

Viene però, quasi incidentalmente, segnalato che in Europa il tema del regionalismo asimmetrico non è in alcun modo un argomento tabù e che dunque la piena attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione che prevede la possibilità di ulteriori forme di regionalismo differenziato; sarebbe un modo di allinearci a forme di costituzionalismo che vengono presentate come più evolute.

È utile però sottolineare come in Europa il regionalismo differenziato si leghi soprattutto all’esigenza di dare adeguata rappresentanza a distinte componenti etniche presenti sul territorio di alcuni Stati.

Si pensi, ad esempio, al Belgio, che, Stato originariamente unitario, ha avviato, a partire dal 1970, un ciclo di riforme che lo hanno portato ad assumere, nel 1993, l’attuale forma federale.

O ancora al Regno Unito, che ha adottato negli ultimi anni un modello regionale asimmetrico giungendo sulla soglia della separazione della Scozia, nella quale, nel 2014, si è svolto un referendum sull’indipendenza.

Anche l’esperienza spagnola presenta punti di contatto con gli esempi appena richiamati, quantomeno in relazione alla ratio sottesa al processo di identificazione delle Comunità autonome. In particolare, alcune regioni, quali Catalogna, Galizia, Paese Basco, Comunità Valenciana, Isole Baleari, presentano una lingua ed una cultura proprie, e dunque una distinta identità etnica.

In tutti questi Paesi, insomma, l’identificazione geografica prende avvio dal riconoscimento delle diverse nazionalità e della correlativa composizione multinazionale dello Stato.

Ora, da questo punto di vista, è corretto affermare che la situazione corrispondente si è già verificata in Italia per il riconoscimento dell’autonomia speciale ad alcune regioni in Costituzione.

E dunque, se pure è vero che anche nella legislazione regionale più recente è agevole riscontrare, seppur con accenti diversi, il rilievo crescente assunto dai fattori storici e tradizionali, comunque si vogliano valutare queste prese di posizione (quale ad esempio l’evocazione del «popolo veneto» in alcune occasioni da parte della Regione Veneto), la matrice del regionalismo asimmetrico in Italia appare invece da ricondursi a un desiderio di competizione amministrativa con il sistema unitario dominato dagli Enti centrali, spesso polemicamente definito come inefficiente e iperburocratico.

Insomma, tutta un’altra problematica.

Sgombrato il campo da questo equivoco, è il caso di presentare alcune riflessioni sul progetto di regionalismo differenziato attualmente in discussione che appare in verità carico di ambiguità.

Tanto per cominciare, da un punto di vista formale, occorre sottolineare come, una volta approvato il disegno di legge, potrà prodursi un’ampia “de-costituzionalizzazione formale” dell’assetto delle competenze Stato-Regioni per tutte le Regioni coinvolte dal processo di differenziazione.

Insomma le regole del riparto di competenza Stato-Regioni si troveranno nelle leggi di differenziazione che recepiranno le intese stipulate col Governo dalle singole Regioni interessate.

Il Parlamento potrà certamente esprimersi sul testo finale delle intese, dopo un complesso iter procedimentale indicato appunto nel disegno di legge Calderoli, ma praticamente solo per prenderne atto.

Se si passa poi ad esaminare il merito delle competenze che saranno trasferite alle Regioni su loro richiesta, si delinea un vero e proprio caos istituzionale.

Si pensi solo alla discutibile idea di affidare alle Regioni una materia che non può essere frazionata per definizione come la tutela dell’ambiente e l’ecosistema, o delicata come quella dei “beni culturali”.

Ovvero, l’idea di regionalizzare le “norme generali sull’istruzione”, che non solo l’art.117.2 vuole ora di esclusiva competenza statale, ma l’art. 33 attribuisce alla Repubblica.

Preoccupante è l’impatto di tutta l’operazione sui divari territoriali e la tutela dei diritti sociali potrà essere devastante.

Oltre alla norma concernente la compartecipazione regionale al gettito fiscale del territorio, a preoccupare è la determinazione dei LEP (Livelli Essenziali di Prestazioni) ossia il livello dei diritti che andranno riconosciuti sul territorio nazionale.

Verosimilmente sarà complicata nei contenuti e poco trasparente nei metodi visto che verrà affidata, almeno in prima battuta, ad atti amministrativi e non legislativi.

La riforma, insomma, rischia di influire pesantemente e in senso negativo, sui delicati equilibri costituzionali in tema di tutela dei diritti e di riparto di competenze.