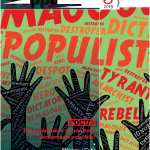

Appunti 4_2008

Trent'anni di appunti

Guido Formigoni

Il primo numero di «Appunti di cultura e di politica» appariva nel maggio 1978, proprio pochi giorni dopo l’assassinio di Moro. Giusto trent’anni fa. Nelle pagine che seguono, quei giorni convulsi e tragici sono evocati da più d’un protagonista.

Era la rivista promossa dalla Lega democratica, cenacolo di un gruppo di intellettuali, uomini politici e donne politiche, sindacalisti, giornalisti, tecnici, volontari, di ispirazione cattolico-democratica, che si era costituita formalmente nel 1975. La Lega derivava per un verso dall’esperienza del gruppo di cattolici che avevano scelto il «no» all’abrogazione della legge sul divorzio del 1974, ma anche da molti altri esponenti cattolici che si erano schierati per il «sì» ma avevano un’analoga preoccupazione per un incontro tra fede e politica nella logica del Vaticano II e per le difficoltà di un sistema politico alla ricerca di un profondo rinnovamento.

Dopo trent’anni la rivista esce ancora: allineando tutte le firme che l’hanno costruita si avrebbe un elenco notevole di una parte significativa dell’intellettualità del paese, mentre citando tutte le attenzioni e gli argomenti che hanno trovato spazio sulle sue pagine si avrebbe uno spaccato vivido di un percorso di analisi della crisi dell’Italia repubblicana, con molti spunti preconizzatori dei tentativi di uscire dalle difficoltà in senso innovatore.

Ci dovrà essere occasione e tempo per una valorizzazione storiografica di questo cammino, nelle sue diverse fasi, con i suoi successi e i suoi limiti. Sarebbe utile magari costruire una ricca antologia delle annate della rivista, in chiave di interpretazione e rilancio delle sue preoccupazioni e dei suoi contributi. Per ora, però, ci sembrava necessario almeno un momento di riflessione che fissasse il significato essenziale di questo percorso. L’abbiamo costruito in modo semplice: chiedendo a un gruppo di amici che hanno accompagnato questi trent’anni di scriverci un loro ricordo, libero e personale, sulla loro esperienza in rapporto alla rivista e, insieme, qualche considerazione sull’attualità e sul futuro. La storia serve infatti sempre alla comprensione migliore delle sfide del presente, quando non è mera archeologia erudita. Vedrete comunque che anche nel ricordare i fatti, soprattutto quelli delle origini di «Appunti», gli articoli che seguono danno un contributo tutt’altro che banale. Nella seconda parte del fascicolo monografico ripubblichiamo invece alcuni pezzi di questa lunga storia — prevalentemente dai primi anni di vita della rivista — con la logica essenziale di individuare articoli che hanno in qualche modo segnato la storia del periodico e di far parlare anche chi non è più tra noi e quindi non può più offrirci direttamente il suo ricordo e la sua parola.

Non è possibile qui fare una storia complessiva della rivista. Mi limito ad offrire due parole di inquadramento per chi magari non ha consapevolezza di questo ricco passato. Nascendo appunto nel 1978, la rivista si impegnò dapprima soprattutto sull’ipotesi di fornire un supporto culturale e progettuale alla stagione della «solidarietà nazionale», quella costruita proprio da Moro, che dopo la sua scomparsa tragica e delittuosa stava mostrando tutte le proprie difficoltà e i propri limiti. La prima stagione vide quindi direttore della rivista Pietro Scoppola, che era stato anche eletto presidente della Lega, affiancato da un direttore responsabile tutt’altro che di facciata, e cioè Angelo Gaiotti. Con il congresso democristiano del «preambolo» del 1980 finiva la storia della solidarietà nazionale, ma il clima della «riaggregazione cattolica» e della successiva ipotesi di possibile rifondazione o rinnovamento della Democrazia cristiana — attraverso il coinvolgimento dei cosiddetti «esterni» del mondo cattolico — coinvolse la rivista, pur se con una vivace dialettica interna al gruppo fondatore.

Si giunse nel 1983 alla scelta di Scoppola e altri amici (Roberto Ruffilli, Nicolò Lipari, mentre Paola Gaiotti era già stata eletta nel 1979 al Parlamento europeo) di candidarsi e venire eletti nelle liste democristiane, sia pure con una collocazione politica autonoma. Quasi a bilanciare questo percorso «istituzionale» di alcuni dei suoi ispiratori, la Lega sceglieva la via di costruirsi come associazione diffusa nel paese, e di rilanciare contemporaneamente con la rivista una collocazione più «movimentista», nei «mondi vitali» diffusi nella società italiana, secondo l’ispirazione intellettuale di Achille Ardigò, affidando quindi la direzione della rivista al più giovane Paolo Giuntella, che l’avrebbe tenuta fino al 1985.

A questa seconda stagione ne seguì una terza, contrassegnata dalla fine dell’ipotesi associativa della Lega (che tornò cooperativa, presieduta ancora da Paola Gaiotti), e dal ritorno alla direzione di Pietro Scoppola, che fece progressivamente maturare la centralità della questione della riforma istituzionale. La rivista elaborò nove «tesi per l’alternanza» nel 1988 e per sviluppare questa intuizione venne condotta per alcuni anni da un gruppo redazionale di provenienza prevalentemente «fucina» (Beppe Tognon, Giorgio Tonini, Stefano Ceccanti, Gianluca Salvatori). Intanto, veniva formalmente sciolta nel 1987 la Lega democratica. Questa nuova redazione guidò la rivista, diretta dal 1990 in poi da Giorgio Tonini, facendola diventare quasi un organo del movimento referendario dei primi anni ’90 e accompagnando con simpatia il movimento di Segni dei Popolari per la riforma. Nel 1997 parte di questo gruppo decise di impegnarsi più direttamente in un percorso partitico, con l’inserimento nel movimento dei Cristiano-sociali che partecipò alla fondazione dei Democratici di sinistra.

Iniziò allora una quarta stagione della rivista, nel 1998, con il coordinamento di Riccardo Imberti e la creazione di una redazione di provenienza prevalentemente milanese, che seguì con appassionata partecipazione le vicende dell’Ulivo e della prima strutturazione del bipolarismo. Quel nucleo è ancora presente nella redazione attuale, anche se nel 2002, di comune accordo con la cooperativa che da tempo gestiva la proprietà della rivista, e con il gruppo dei fondatori, «Appunti» è stata acquisita dall’associazione Città dell’uomo.

Questa schematica individuazione di fasi storico-organizzative non deve far dimenticare peraltro la ricchezza di contributi che sulla rivista apparvero anche in altre dimensioni: l’attenzione alla politica internazionale e alle vicende del Sud del mondo, la questione scolastica tra partecipazione e riforme, il Concordato, la condizione del mondo cattolico e delle sue associazioni, i fermenti della sinistra sociale e politica, il mondo del lavoro, la giustizia e l’ambiente, con alcuni pionieristici articoli sull’energia, tra gli altri.

Queste brevi parole introduttive che sono arrivate a incontrare Città dell’uomo servono anche a motivare un passaggio di consegne. Infatti l’associazione Città dell’uomo ha recentemente rinnovato le sue cariche interne e chi scrive ha lasciato dopo nove anni la presidenza. Così dal prossimo numero della rivista assumerà le funzioni di direttore il nuovo presidente, Luciano Caimi, che si presenta qui di seguito con una lettera ai soci e agli amici. Al contempo Giorgio Ferri assicurerà un ruolo di coordinamento editoriale della redazione. Congedandomi da una fase della mia esperienza (ma non certo da queste pagine e dalla piccola battaglia che esse rappresentano), desidero ringraziare tutti i lettori e gli abbonati, che con il loro sostegno ci hanno permesso di continuare il nostro percorso. Potevamo senz’altro fare di più, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Abbiamo imparato tanto, tanto discusso e tanto cercato, in un cammino che è ancora prima di tutto quello di un gruppo di amici che condividono passioni e speranze, come fu anche alle origini, trent’anni or sono.

Era la rivista promossa dalla Lega democratica, cenacolo di un gruppo di intellettuali, uomini politici e donne politiche, sindacalisti, giornalisti, tecnici, volontari, di ispirazione cattolico-democratica, che si era costituita formalmente nel 1975. La Lega derivava per un verso dall’esperienza del gruppo di cattolici che avevano scelto il «no» all’abrogazione della legge sul divorzio del 1974, ma anche da molti altri esponenti cattolici che si erano schierati per il «sì» ma avevano un’analoga preoccupazione per un incontro tra fede e politica nella logica del Vaticano II e per le difficoltà di un sistema politico alla ricerca di un profondo rinnovamento.

Dopo trent’anni la rivista esce ancora: allineando tutte le firme che l’hanno costruita si avrebbe un elenco notevole di una parte significativa dell’intellettualità del paese, mentre citando tutte le attenzioni e gli argomenti che hanno trovato spazio sulle sue pagine si avrebbe uno spaccato vivido di un percorso di analisi della crisi dell’Italia repubblicana, con molti spunti preconizzatori dei tentativi di uscire dalle difficoltà in senso innovatore.

Ci dovrà essere occasione e tempo per una valorizzazione storiografica di questo cammino, nelle sue diverse fasi, con i suoi successi e i suoi limiti. Sarebbe utile magari costruire una ricca antologia delle annate della rivista, in chiave di interpretazione e rilancio delle sue preoccupazioni e dei suoi contributi. Per ora, però, ci sembrava necessario almeno un momento di riflessione che fissasse il significato essenziale di questo percorso. L’abbiamo costruito in modo semplice: chiedendo a un gruppo di amici che hanno accompagnato questi trent’anni di scriverci un loro ricordo, libero e personale, sulla loro esperienza in rapporto alla rivista e, insieme, qualche considerazione sull’attualità e sul futuro. La storia serve infatti sempre alla comprensione migliore delle sfide del presente, quando non è mera archeologia erudita. Vedrete comunque che anche nel ricordare i fatti, soprattutto quelli delle origini di «Appunti», gli articoli che seguono danno un contributo tutt’altro che banale. Nella seconda parte del fascicolo monografico ripubblichiamo invece alcuni pezzi di questa lunga storia — prevalentemente dai primi anni di vita della rivista — con la logica essenziale di individuare articoli che hanno in qualche modo segnato la storia del periodico e di far parlare anche chi non è più tra noi e quindi non può più offrirci direttamente il suo ricordo e la sua parola.

Non è possibile qui fare una storia complessiva della rivista. Mi limito ad offrire due parole di inquadramento per chi magari non ha consapevolezza di questo ricco passato. Nascendo appunto nel 1978, la rivista si impegnò dapprima soprattutto sull’ipotesi di fornire un supporto culturale e progettuale alla stagione della «solidarietà nazionale», quella costruita proprio da Moro, che dopo la sua scomparsa tragica e delittuosa stava mostrando tutte le proprie difficoltà e i propri limiti. La prima stagione vide quindi direttore della rivista Pietro Scoppola, che era stato anche eletto presidente della Lega, affiancato da un direttore responsabile tutt’altro che di facciata, e cioè Angelo Gaiotti. Con il congresso democristiano del «preambolo» del 1980 finiva la storia della solidarietà nazionale, ma il clima della «riaggregazione cattolica» e della successiva ipotesi di possibile rifondazione o rinnovamento della Democrazia cristiana — attraverso il coinvolgimento dei cosiddetti «esterni» del mondo cattolico — coinvolse la rivista, pur se con una vivace dialettica interna al gruppo fondatore.

Si giunse nel 1983 alla scelta di Scoppola e altri amici (Roberto Ruffilli, Nicolò Lipari, mentre Paola Gaiotti era già stata eletta nel 1979 al Parlamento europeo) di candidarsi e venire eletti nelle liste democristiane, sia pure con una collocazione politica autonoma. Quasi a bilanciare questo percorso «istituzionale» di alcuni dei suoi ispiratori, la Lega sceglieva la via di costruirsi come associazione diffusa nel paese, e di rilanciare contemporaneamente con la rivista una collocazione più «movimentista», nei «mondi vitali» diffusi nella società italiana, secondo l’ispirazione intellettuale di Achille Ardigò, affidando quindi la direzione della rivista al più giovane Paolo Giuntella, che l’avrebbe tenuta fino al 1985.

A questa seconda stagione ne seguì una terza, contrassegnata dalla fine dell’ipotesi associativa della Lega (che tornò cooperativa, presieduta ancora da Paola Gaiotti), e dal ritorno alla direzione di Pietro Scoppola, che fece progressivamente maturare la centralità della questione della riforma istituzionale. La rivista elaborò nove «tesi per l’alternanza» nel 1988 e per sviluppare questa intuizione venne condotta per alcuni anni da un gruppo redazionale di provenienza prevalentemente «fucina» (Beppe Tognon, Giorgio Tonini, Stefano Ceccanti, Gianluca Salvatori). Intanto, veniva formalmente sciolta nel 1987 la Lega democratica. Questa nuova redazione guidò la rivista, diretta dal 1990 in poi da Giorgio Tonini, facendola diventare quasi un organo del movimento referendario dei primi anni ’90 e accompagnando con simpatia il movimento di Segni dei Popolari per la riforma. Nel 1997 parte di questo gruppo decise di impegnarsi più direttamente in un percorso partitico, con l’inserimento nel movimento dei Cristiano-sociali che partecipò alla fondazione dei Democratici di sinistra.

Iniziò allora una quarta stagione della rivista, nel 1998, con il coordinamento di Riccardo Imberti e la creazione di una redazione di provenienza prevalentemente milanese, che seguì con appassionata partecipazione le vicende dell’Ulivo e della prima strutturazione del bipolarismo. Quel nucleo è ancora presente nella redazione attuale, anche se nel 2002, di comune accordo con la cooperativa che da tempo gestiva la proprietà della rivista, e con il gruppo dei fondatori, «Appunti» è stata acquisita dall’associazione Città dell’uomo.

Questa schematica individuazione di fasi storico-organizzative non deve far dimenticare peraltro la ricchezza di contributi che sulla rivista apparvero anche in altre dimensioni: l’attenzione alla politica internazionale e alle vicende del Sud del mondo, la questione scolastica tra partecipazione e riforme, il Concordato, la condizione del mondo cattolico e delle sue associazioni, i fermenti della sinistra sociale e politica, il mondo del lavoro, la giustizia e l’ambiente, con alcuni pionieristici articoli sull’energia, tra gli altri.

Queste brevi parole introduttive che sono arrivate a incontrare Città dell’uomo servono anche a motivare un passaggio di consegne. Infatti l’associazione Città dell’uomo ha recentemente rinnovato le sue cariche interne e chi scrive ha lasciato dopo nove anni la presidenza. Così dal prossimo numero della rivista assumerà le funzioni di direttore il nuovo presidente, Luciano Caimi, che si presenta qui di seguito con una lettera ai soci e agli amici. Al contempo Giorgio Ferri assicurerà un ruolo di coordinamento editoriale della redazione. Congedandomi da una fase della mia esperienza (ma non certo da queste pagine e dalla piccola battaglia che esse rappresentano), desidero ringraziare tutti i lettori e gli abbonati, che con il loro sostegno ci hanno permesso di continuare il nostro percorso. Potevamo senz’altro fare di più, abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Abbiamo imparato tanto, tanto discusso e tanto cercato, in un cammino che è ancora prima di tutto quello di un gruppo di amici che condividono passioni e speranze, come fu anche alle origini, trent’anni or sono.